概述

结构型模式描述如何将类或对象按某种布局组成更大的结构。它分为类结构型模式和对象结构型模式,前者采用继承机制来组织接口和类,后者釆用组合或聚合来组合对象。

由于组合关系或聚合关系比继承关系耦合度低,满足“合成复用原则”,所以对象结构型模式比类结构型模式具有更大的灵活性。

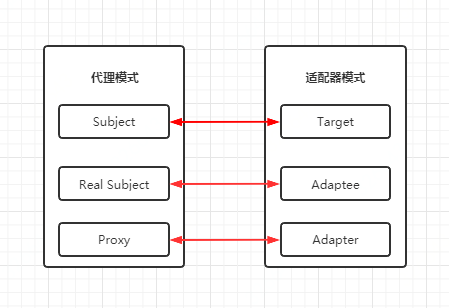

代理模式与适配器模式

代理模式的结构

代理模式的主要角色如下。

- 抽象主题(Subject)类:通过接口或抽象类声明真实主题和代理对象实现的业务方法。

- 真实主题(Real Subject)类:实现了抽象主题中的具体业务,是代理对象所代表的真实对象,是最终要引用的对象。

- 代理(Proxy)类:提供了与真实主题相同的接口,其内部含有对真实主题的引用,它可以访问、控制或扩展真实主题的功能。

适配器模式的结构

适配器模式(Adapter)包含以下主要角色。

- 目标(Target)接口:当前系统业务所期待的接口,它可以是抽象类或接口。

- 适配者(Adaptee)类:它是被访问和适配的现存组件库中的组件接口。

- 适配器(Adapter)类:它是一个转换器,通过继承或引用适配者的对象,把适配者接口转换成目标接口,让客户按目标接口的格式访问适配者。

对比

通过对比发现这两种模式都有三个角色,只考虑对象适配器的话,写出的代码结构类似如下:

class ObjectAdapter implements Target

{

private Adaptee adaptee;

public ObjectAdapter(Adaptee adaptee)

{

this.adaptee=adaptee;

}

public void request()

{

adaptee.specificRequest();

}

}

都是让Proxy或者Adapter类实现客户端真正调用的接口(Target或者Subject)。我个人理解,适配器和代理模式在使用上没有太大的差别,根本的区别是认知上的处理问题的场景。或者是,代理模式一般是不需要做额外工作的(只有类似加日志这种操作),而适配器模式是需要做适配工作的。